室町時代後期までの茶の湯では茶杓には象牙、花入には胡銅、青磁などが使われてきましたが、侘茶の隆盛と共に茶杓は竹が主流となり、花入も胡銅や陶磁器と共に竹が使われるようになって今日に至っています。 竹茶杓、竹花入は共に利休以前にも作られていますが、茶道具としての価値を見出し、広く使われるようになったのは、侘茶を大成させた利休によるものと言えます。

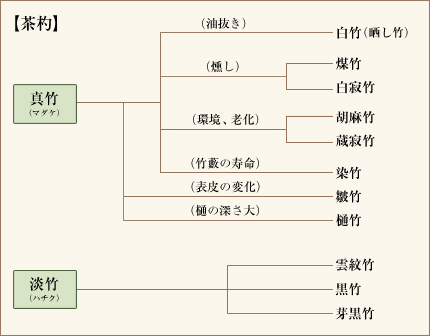

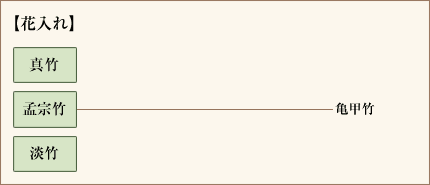

茶杓、花入共に日本古来の真竹が主に使われますが、淡竹も一部使われます。孟宗竹は、江戸時代に日本に伝わった竹で古くは茶道具に使われていませんが、肉厚で太く、堂々とした姿を活かして花入、水指、建水等に使われています。 茶道具に使う竹材は、4、5年生の青竹を冬季に伐採し、陰干しをして水分を抜いた後、炭火などで炙り油抜きをします。これが白竹(晒し竹)と呼ばれるもので艶のあるきれいな肌になります。 濃い光沢のある煤竹は、茶道具によく使われますが、これは茅葺屋根に使われている竹が囲炉裏の煤で長年燻されて変色したもので元は真竹です。胡麻竹も元は真竹ですが古くなったり、環境の影響などによって表面に胡麻が発生したものです。 茶杓、花入に使われる代表的な竹を整理すると次のようになります。

お茶を掬う道具としての茶杓は、お茶の伝来と共に中国より伝わりましたが材質は象牙や金属で形も薬の匙のようなものでした。 室町後期には、竹で作られた茶杓も使われるようになりましたが今の茶杓とは異なり、茶さじの形をしており、「茶匙(さひ)」と呼ばれました。多くは、使い捨てで銘も無く、筒も作られませんでした。 代表的な茶匙として、足利義政作の「笹葉(ささのは)」や村田珠光作の「茶瓢(ちゃひょう)」が知られています。 室町末期に入り、長杓で節無し・節止め、下り節の茶杓が現れました。当時は、茶杓削り師の地位が高く、朱徳や羽淵宗印らが活躍し、茶杓と共にその名が残っています。 その後、千利休以前にも中節の茶杓は見られましたが「白竹・中節」の茶杓の定型化は利休によって完成されました。 利休時代には、一部の茶杓では銘が付けられ、筒も作られるようになりましたが、茶杓に必ず銘・筒が揃うようになったのは、更に時代が下り、宗旦、遠州の頃になります。

「笹葉」写し

「茶瓢」写し

「紹鷗茶杓」写し

「松永久秀茶杓」写し

利休「泪」写し